编辑:北京小小发布日期:2023-01-04来源:北京小小艺术网

陈辉先生的水墨实践,始于80年代留校任教之后,以静物为母题的彩墨探索,风格形成于新世纪初的《皖南系列》。

皖南,作为画家生命成长的故土,自然山水的旖旎灵秀,人文环境的文脉渊薮,徽派乡土民居的黑瓦白墙、孕育了他艺术上的灵感,成为其水墨艺术墨韵飞扬、灵动深邃的灵感源泉。

此后,其艺术创造的激情喷涌而出:2003年开始的《欧洲系列》,2004年开始的《北京系列》,2008年开始的《山水景观系列》、《灾难系列》,以及近十年来在教学中的《写生系列》与主题性水墨创作。其水墨艺术探索的“大美术”视野,独特的水墨图式特征,精妙的水墨语言处理技巧,饱满的人文与乡土情怀,在当代中国画的实践中,探寻出了一条耐人寻味的水墨之路。

《老宅春秋》69cmx69cm 2015年

一

在母题的选择上,陈辉先生敏锐地抓住中国历史在现代转向进程中,传统乡土风俗、文化伦理纲常、宗族观念与家国情怀在文化意义上的历史背影与精神特征。并把视角转换到这些符号的“内部”,以自我生命经验中的残垣断壁,配以日常物件,如几案屏风、楹联插花、窗棂旧椅,瓷器蜡烛、建筑雕花等物象符号,构成其水墨世界基础性的精神隐喻与象征形象。

在此,首先列举《皖南系列》(见图)作品,作为我们探寻其水墨世界的入口。

《皖南遗韵》 200cmx160cm 2012年

以皖南老宅的斑驳屋檐为框架,引出阳光折射中,日常物件的各种变幻姿态。那些被残垣断壁遮蔽的地方,大片大片的墨,肆意倾泻,犹如宇宙黑洞般吞噬着画面的一切,恰似历史的本身,蕴含着无尽的吞吐。这些“拨不开”的“顽黑”,迫使观者的视觉,不得不向黑白冲撞与激越的中心游移。在画面中无法被遮蔽的白光里,一片片斑斑点点的“留白”,好似空无一物。这白的“空无”,却又是照见“万有”的前提。这白,是画面残垣断壁间的“林中空地”,洒在被浓墨积染的幽暗空间里,令人捉摸不定;它是画面空间中流光倾泻的“横云”,在物象之间快笔穿梭,如水中物影,影随波动。然而,在那些被严格技术把控的肆意流淌的水墨秩序中,画家似乎要尽可能地避免对母题与物象的直接描绘,而是巧妙地让其在被尘光薄晕遮住的姿态与结构中显现其自身。

《中国文化》之二 水墨纸本 中国美术馆藏

这些物象的自我“背影”,与观者之间存在着一种无法逾越的时间距离,从而在心理上又把作品与观者的距离拉开,形成一种回望。这种回望,把我们的注意力,引向流光与物影背后,水墨语言本身令人悱恻缱绻的精神幽思。可以说,在陈辉先生的作品中,最为充分地应用并驾驭了中国水墨艺术中水、墨本身变幻莫测、浸染万方、漱涤万物的奇妙特性。

在人类历史中,文化乡愁本是一种普遍性的人文回望。在中国传统诗词中“体现出惊人的连续性和传承性”[1]。早在唐代,乡愁便是无处不在,李商隐的“人生岂得长无谓,怀古思乡共白头。(《无题》)”便将怀古与望乡融为一炉;在西方,海德格尔在《存在与时间》一书中,亦认为“还乡是诗人的天职”“还乡就是返回与本源的亲近。”[2]而陈辉先生水墨作品中,所呈现的这种浓稠“乡愁”,亦是在当代水墨世界中,唱响了迷境异幻般“堂前依旧故人影”的悠远画意与视觉绝响。

通过《皖南民居》系列作品,我们可以清晰地看出,画家有意识地避开了把表现对象当作对象(物象)或载体(笔墨)来感知,其中的对象物,只是空间中交织成视觉形式的各种形态变化。当其把对象作为特定视域中,墨块、线条、体量所交合的空间情境来看待时,他已然超越了物象与观念模式对自我感知的束缚,而从水墨作为媒材的“语源”基点上,获得了感知的解放与自由。

《中华瓷韵》270x440cm 中国国家博物馆藏

他的这种水墨探索,启发了我们对艺术真实的理解。本质上,艺术的真实,是艺术家通过自我价值观念和技术语言,所构造的一种个体视觉体验的真实。而艺术的价值,却是体现在通过时代环境中,个体的生命体验与实践,启发我们相信,我们为什么把其视为艺术作品的东西是什么,以及其面向未知的可能性;而不是告诉我们,艺术作品那些永恒的条件是什么,以及在价值认定上那些禁行令止的笃定,和对“正确”评判的定量手段。

所以,在陈辉先生的作品中,画家的生命体验与实践,并不完全取决于外在视觉对象的刺激,而是来源于构成艺术家内在感知的主观经验,对传统规范化与定量化的视觉观念发起的冲击中,所形成的自我“观注”能力——那些被控制在精妙秩序中变幻莫测的水墨语言,在自我生命经验表达中的各种潜在可能性。

这种“观注”能力,涵盖了其作品在视觉上赋予生气的所有元素,并以此来参与中国当代水墨重塑和构建的可能路径,从而逐渐形成其不同系列作品中,具有吸引力的观念堆叠与价值话语。

《岁月如歌》160cmX200cm 浙江美术馆藏

二

在中国艺术中,由水、墨、笔、纸(绢)四种基本媒材,交互融合成中国绘画传承数千年的独特视觉痕迹。软性毛笔的笔尖、笔肚、笔根带来的丰富书写形态,与水墨交融的墨液,依水性与笔痕,循着宣纸的纤维漫延,被纸浆吸收,形成极具情态化表达的勾皴擦点染等视觉意象。

所以,中国水墨艺术,因水而尚自然、尚清韵、尚透明、尚素朴、尚意象。传统水墨“墨分五彩”,墨色的浓、淡、枯、湿为实象,水为虚象。水显则墨溢,水隐则墨枯,水退则墨稳,墨滥则生“畅”“佻”,水缺则生“滞”“结”。水与墨之间一旦相生和,就会生“灵”“秀”之韵,也就是古人说的“气韵生动”,形成透明酣畅、淋漓清新的水墨之境。

在艺术实践中,水墨痕迹,能够敏锐、充分、完整地保存实践主体的情绪表达。所以,水墨不仅具有各异的词性、情境与语义延伸;同时,也具有强烈的情感感染力,能够从实践主体与对象喻体之间的视觉修辞运用上,实现绘画艺术更丰富的情感、观念与思想表达,并与观看主体的情绪体验发生连结,成为中国水墨艺术的精神性美学特性。

《老宅时光》185cmx96cm 2015年

在中国绘画史上,无论是王洽的“染成风雨”,张彦远的“吹云泼墨”,王蒙的“水晕墨章”,石涛的“万点恶墨”,髡残的“粗服乱头”,都是对水墨艺术在视觉修辞与运用上的不断开拓与重塑,构成了水墨传承在意蕴与内涵上那种内在的、不可分离的一致性。

陈辉先生在其长期的水墨艺术探索中,从当下经验的自我感受中,把水墨还原为“质料”的媒介特性,从水墨的“语源”上,超越元明以来水墨观念在“语义”上的意义裹挟,所进行的自我探索与思考。在他的作品中,元明以来在水墨“语义”上的阐释,作为水墨创作实践的“垂示”与经验预设被悬置,而水墨“语源”中水、墨、纸的物质与视觉特性,如笔触、线条、色阶、空间、形式、结构等实现“作品”的质介之物,却成为其长期专注、凝视和研究的对象,并作用于其艺术实践中的一种自我洞见与反闻自性;同时,他作品中那些明晰而易于辨认的母题,并非是对传统概念图式的叠加,以及在精神符号上的自我阐释;也非现实存在中沉沉暮气的“死物”;而是生命物象在光与影、黑与白的变幻间,所呈现出来“求物之妙”的一种精神隐喻。

工作中的陈辉先生

艺术家工作室

所以,在陈辉先生的艺术实践中,水与墨,扮演着与天人共舞、神魔合一、相生相克的精神法器。水墨在宣纸上肆意漫延的特性,依据画家的情绪起伏,被精妙地控制在一种缓急、行止、收放、浓淡、开合、聚散的视觉秩序中。不同墨色之间,彼此相凝集、相渗透、相叠加;而非彼此相消减、相覆盖、相祛魅。墨色的凝集,有如粉墙上的屋漏痕,是水与墨对空间与时间“同时性”的渗透,此刻、下一刻,墨痕的不断“叠和”“矛盾”与“调和”,层层点染、建构出变幻不定的画面形态。细细品味其作品,水与墨在宣纸上的彼此激荡,在千波万涌之间,心生涟漪,犹如世间千差万别的外像。

艺术家工作室

中国绘画史上,每一种具有开拓精神的水墨品质,都是体现在画家经过长期积累,形成习惯性神经反映的某种个体特质,呈现出的某些经验倾向性。这种个体经验主导的倾向性,结合画家对水墨技术掌控之外、水、墨、纸的某种天然偶发,以及经验之外某些未知弦外之音,形成情趣性的、灵性和奇妙的视觉质介。

《图像时代》47cmx35cmx27cm 2019年

为了实现这种独特性与充分性,以及彰显水墨语言的时代特征,他与吴冠中先生一样,果断地放弃了一些传统程式化笔墨的受众。他在教学中反复强调:“艺术变则通,不变则死”,“创新之变不是断裂之变,丢失之变,它是传统文化与当代文化结合的优化之变。”

陈辉先生的这种水墨实践路径,是“大美术”场域视野下,对水墨“语义”的悬置与“语源”的专注中,超越古今、中西等二元经验的观念束缚与干扰。把水、墨、宣纸的肌理特性,作为笔触、线条、空间与结构同质存在的视觉承载物,共同构成其在水墨作品中,对水墨自身的展演。这也是画家在长期实践中,对水墨媒介、技术及作品反向凝视的一种结果,是在画家严谨技术控制的遮蔽中显露它自身,并使得其在对水、墨、纸的技术指涉之外,水墨艺术本身那不可见的变得可见起来。

他的这种水墨实验,不是为了被理解,而是通过其艺术实践,感觉到它在变幻莫测的视觉未知中,存在于画面的陌生感而被体验。

《追梦故里》200cmX160cm2020年

三

美国诗人罗伯特·弗罗斯特创作的《未选择的路》中:“一片树林里分出两条路,而我选了人迹更少的一条,因此走出了这迥异的旅途。”[3]

任何一种门类的艺术追求,都是建立在艺术家生命经验与认知观念积累的基础上,以及对这种积累的敏锐感受与消化能力。画家对于传统的认知也是如此。陈辉先生早年沉迷于伦勃朗的光影世界,以及东山魁夷静谧雅致的艺术境象。在其后的水墨探索中,他把中国绘画中的“留白”,与油画的光影效果,通过墨色浓淡在水与宣纸肌理的天然流动与巧妙控制中,形成“尘光物影”中亦真亦幻的空间视感。这种空间视感,随着画面“留白”所制造出来的光的流动,反射在物象物影上,唤醒了精神深处某些历史记忆,引领着我们的思绪在他的水墨世界中游荡。

《岁月之遗痕》160cmx400cm 2018年

苏轼在《与谢民师推官书》一文中说:“求物之妙,如系风捕影。”[4]光与影,是中国传统文艺中重要的内核元素,例如“阴”“阳”“明”“晦”以及“留白”,文同墨竹的“写影”意趣,米家山水的光影神运,郭熙的“三远”之光,都是一种非物理性的“内光”。此外,古人讲“石分三面”,就是用皴法的浓淡与疏密,去区分山石的阴阳向背:“使淡处为阳,染之更淡则明亮,浓处为阴,染之更浓则晦暗。”[5]

可以说,“尘光物影”是贯穿陈辉先生水墨世界的一根情感主线,这是一条即有别于传统中国画“随类赋彩”的平面静态摹写之路;又区别于西方绘画中“明暗塑形”的素描之路,而是来源于他对生活观察与体验的基础上,把东方传统绘画中非物理性的“内光”留白,与西画中对物理性明暗空间与光影叙事媒介的“外光”结合,在长期艺术积累与对自我艺术观念、人文修养、艺术选择的一个结果。

《花季》185cmx96cm 2020年

依据他自己在写生中的描述:“当自己进入徽派建筑中的一进、二进、三进、四进的结构中时,来自堂屋中天顶的极光,各种逆光、昏光、潮湿的光、似有似无的光,在屋内空间中晃动,让其眩晕与痴迷。”。

在中国传统绘画中,画家常常把“观”的对象,分为“实”观与“虚”观两种主体信息获取途径。把画面中可见的笔墨经营,表述为“外观”,把空白经营,表述为“内观”。《说文解字》“景,光也。”影,为“景”和“彡”组合,意指物体挡住光线时,所形成的四周有光,中间无光的形象,是指存在实体的一种虚像。清代方士庶在《天傭庵笔记》中写道:“造化自然,此实境也。因心造境,以手运心,此虚境也。虚而为实……即或率意挥洒,炼金成液,弃滓存精,曲尽蹈虚揭影之妙。”[6]中国艺术创作的实质,就是通过在画面上巧妙的“留白”,把我们眼睛所见对象的“实象”,进行个人化“虚象”提炼。表现在艺术家的实践中,就是在“尘光物影”的蹈虚揭影过程。是画家由心而造,经手而运的“虚影”。在中国艺术中,只有当“实象”超越其现实物象的束缚时,其心造的“虚象”,即“影”的境界,才能够呈现出来。

陈辉先生的水墨作品,正是抓住时光中刹那间的“尘光物影”,把“外观”与“内观”,“外光”与“内光”,通过大块的白,斑斑点点的白、细条条的白,形成“尘光物影”中亦真亦幻的空间视感。影是物之象,物是影之形,无光影不显,无物影不生,影载物之上,随物赋于神。让观者宛如生临其境、走进时间与历史的境象中感同身受。岁月本无情,水墨的意蕴与历史的惆怅,在画家对光与影的巧妙调和中是如此沁人。

《南城的曙光》200cmX160cm2021年

“留白”作为画家技术表述的“空缺”或“沉默”,其实并非是“留”白,而是对“白”(空)的经营,意味着表达的另一种“在场”与“开出”,是画家在创作中留给观者的,也就是古人所谓的“即白当黑”。白即为无物,又为空、为虚、为无,但在画家“技术”指涉之外的“空隙”中,实际上是实,是有与在的对应存在。老子《道德经》讲“有之以为利,无之以为用。”[7]在中国传统水墨中,白,翻转成为作用于表现物象的先在规定性,使得对象内容与对象轮廓、对象与对象之间,交互融合为新的视觉结构主体。视觉的主体秩序被颠倒,构成对象内容的,已经不再是对象本身的内容,而是被视为外在的画面结构关系。

在陈辉先生的作品中,“白”即是作为画面物象形态与光影效果作用于画面视觉机制的重要元素,也是来自画家诗意的某种灵感,巧妙地把画面的空,转化为“尘光物影”的境象。即是画家在场的即兴灵感,也是继承于经验中的某种伟大传统,通过新的观念阐释,在水墨中巧妙应用而得以实现的。

《守望家园》160cmx400cm 2012年

艺术评论家张晓凌认为:“陈辉的水墨……在流动着的光影水墨之中,徘徊着的是一种不同于传统的‘传统’——它的图式美感与传统中国画有所区别,显现出西画的某些特质,但同时它又没有丧失中国画雅淡至美的意象空间。细细辨之,陈辉对中国画独特的感受与表达,是紧承林风眠、吴冠中‘中西融合’的脉络发展而来的。”[8]

陈辉先生的水墨世界,不仅是其个人艺术禀赋与勤奋探寻的结果,更是中国艺术在现代转向过程中,被时代“创造”出来的。

在艺术面向未知的多重结构中,它还有着许多复杂的、深层的、不可缺席的内在价值精神,需要从一个更加广阔的视角来发掘和研究,才能够系统而完整地读懂其水墨艺术探索,在中国当代水墨艺术进程中不同寻常的价值与意义。

《石破天惊》160x200cm 水墨纸本 2012

四

“你可以想象非常古老的神话,但却没有不朽的神话;因为将现实转换成言语的,乃是人类的历史,它独自主宰着神话语言的生与死。”[9]

2020年的新冠疫情,可能会催生人类历史前所未有的文化与视觉转向。当下不仅是疫情肆虐的凛冬,也是文化与艺术价值观念断裂与更迭的前夜。人类文明的演进,就像一个人的命运,变幻莫测。

早在上世纪六七十年代,福柯就认为,人类历史发生第一次断裂的时间点,是伴随19世纪现代性与近代社会权力机制的消解与重构密不可分的。福柯从社会历史和经济转变的脉络,认为现代工业革命的发生,导致个体被迫从传统的权力体制与生产关系,以及家族血缘的结构中逐渐分离,衍生出社会“治理”的“新方法”。

《什刹海印象》125x125cm 北京画院美术馆藏

后疫情时代,以计算机视窗、手机屏界为基本范式的新视觉机制,几乎在一夜之间,改写并重塑了近代以来个体观看世界的方式。

从历史来看,媒介迁移导致文化贬值并不足为奇。在古代,生活方式导致文化视窗与语境的变迁,一直伴随着中国文化的演变与历史进程。

从春秋战国到宋代,我们完成了从传统“跪坐”“卧榻”到“垂足高坐”生活方式的转向。这种改变,直接导致了中国人视觉方式与文化观念的断裂与更迭。反应在中国画里,首先是创作方式的变化,例如有关“正确”握笔姿态的改变。启功先生指出,宋以前,在没有高桌、席地而坐(跪)写字时,古人采用的是三指握笔法。而卧榻与跪坐向垂足高坐的转变,导致需要“观仰”与“卧游”的画屏、画障,向伏案或平视中的“品鉴”、“把玩”的卷轴、手卷、册页转向。

《皖南迷境异幻时》200x160cm 中国美术馆藏

维特根斯坦认为:“词语决定着我们理解的世界。”[10]从卧跪到高坐,不仅建构了中国画基本的视觉形式与界面;同时,也持续地塑造着中国文化的共同象征性。

然而,近代以来,现代技术与教育带来观看方式的改变,特别是现代公共美术馆、博物馆的展陈方式,现代视觉中的二维空间构成理论,以及今天计算机与手机等电子视窗,在观看主体浏览中的远近、上下、拉升、放大,缩小、复制等视觉实践中,基因突变般地再一次改变着自宋元以来,精英阶层私密的书斋式品鉴与雅玩。导致传统艺术价值观念,不断地从垂直话语体系中圣人播放模式中“移”出,实现价值观念的去中心化与交互性,形成现代艺术多元价值的“双向的、去中心化交流。”[11]

《太和殿朝日》200cmX160cm 2019年

无疑,这种“移”出概念,在文化参照上,是围绕中国画的“语源”与“语义”两个层面,不断发生概念认知与观念理解的上下位移。特别是在古今、中西深度交融与激越中,使得中国水墨艺术百年来深陷“论短长,争门户”的价值窘境;同时,也导致了中国画在“语源”上的原生动力,逐渐被现实语境中的“语义”概念所规束,存在着所存与所来、所往的脱节。

今天,我们回视近代以来中国画的百年演变,无论是上半场的“维新改良,鉴古开今”、“精研传统,坚守国故”、“中西融合,开放创新”;还是下半场的“形式美”、“中国画的穷途末路”、“新古典主义”、“笔墨之争”、“大美术观”等不同的艺术思潮。无不是围绕中国艺术“语源”与“语义”两个层面,所展开的思想与观念的碰撞与探索。

《皖南冬暮》180cmx96cm 2015年

在上半场中,特定历史时期民族救亡与文化困厄中的“救世情怀”,以高剑父、高奇峰为肇始,徐悲鸿、林风眠、刘海粟为代表的艺术家,响应陈独秀、蔡元培、鲁迅等人的号召,希望通过新时期折衷中西的艺术实践,把“艺术”和“美”具体落实在人的崇高性实践过程中,“文艺是国民精神所发出的光,同时也是国民精神的前途的光。”[12]从而激发新的国民精神,塑造中国的现代新人格;另一方面,则是以黄宾虹、齐白石、潘天寿为代表的本土艺术家们,构成了“西画东渐”浪潮中,对传统艺术的“自我指涉”、“自我反思”与“自体再生”。他们在艺术上固守着不合潮流的“逆行”,并潜心于“学问”:“今之急务,又不存乎言论,而在乎真实的学问。”[13]这种艺术理念,以坚守中国传统文人画的“笔墨”精神方式,不仅把作为媒介的笔墨,看作画面的形象(主题),而且还看作一种恒定的文化精神信仰。

在下半场中,则是围绕民族复兴与文化重建的“创造激情”而展开。

50年代李可染、张仃、罗铭三位先生的水墨写生,通过艺术走进生活、以自然为师,倡导艺术紧随时代与生活,试图使中国画从“救世情怀”的意识形态公式化与教条化中抽离出来;进入上世纪80年代,特别是中国社会重新融入全球化进程之后,面对西方艺术进入后现代时期,艺术多元价值观念逐渐深入人心。

《黑白之经典 》 40cmx50cm 2016年

在中国绘画的语义层面上,人们逐渐从启蒙初期的“新旧”、“中西”以及深陷意识形态公式化和教条化的桎梏中挣脱出来,重新回视与接续五四以来的文化启蒙精神,高扬人与自然的主体美学自觉。围绕吴冠中先生的“形式美”与“抽象美”,李泽厚、刘纲纪先生的《中国美学史》,重新探讨艺术实践中人的本体与主体性自觉问题。“在艺术活动中,人自身复归为全面的完整的人,便用充分发展的完整的人的眼光来看世界,因此,人能够重新发现自我,重新发现世界,在这一特定的时刻,自我和世界对他都会变成崭新的、陌生的天地。此时,人享受了人应当过的生活,获得人应当有的一切。”[14]

《故土家园》系列之一47cmx75cm 2020年

此后,85新潮轰轰烈烈中的“实验水墨”、“观念水墨”等一系列水墨艺术探索实验,试图进一步把“未知”“创造”与“个我”,作为艺术意义系统模型的基本结构,并通过与“世界接轨”的空间意识,和参与未来创造的激情,来体现中国艺术创造性的历史意志;同时,以新文人画派为代表的新传统主义,则通过观念与实践的重新回溯,把元明以来的文人艺术传统,视作中国艺术的共同崇拜物,以“逸格”、“笔墨”、“雅趣”等视为艺术理想与标准,对抗文化艺术观念中的民族虚无主义;此外,则是以中央工艺美术学院艺术家群体为代表的“大美术”场域观,延续林风眠、庞薰琹、张光宇等艺术家的艺术观念,超越元明以来中国画语义层面的认知约束,以及艺术新潮中的民族虚无主义,从中国画的语源上,进一步把传统的价值认知边界,延展到文人画之外的民间绘画、壁画、宫廷绘画、装饰绘画、建筑、彩陶等一切有价值的“艺术田野”场域。这种“大美术”艺术价值观,起始于20世纪上半叶的文艺启蒙理想,“着床”于20世纪下半叶中央工艺美院的出现与发展,并持续延展至今天。

《大山脚下有人家》200cmX160cm2019年

清华大学美术学院刘巨德先生认为:“中央工艺美术学院(现清华大学美术学院)的艺术教育,走过了继承传统、创造当代、预测未来的坚实路途,其美育有着继承中国传统美学精髓的独特之道……他们中很多人曾远渡重洋,从东方走向西方,又从西方回到东方,血脉中流淌着根深蒂固的中国传统文化的艺术基因。他们学成归国后反观中国文化,清醒地看到,中国自古以来,无名工匠创造的大量壁画、彩陶、青铜、玉器、石刻、雕塑、民间木版画、泥塑、漆艺、民间玩具等,是极其宝贵丰富而伟大的装饰艺术宝库,与西方现代艺术之间有着某种深刻的内在的相似性和共通性。从而,在传统艺术走向现代的路上,他们有着深厚的民族文化根基。同时,他们中也有很多人是土生土长者,并未留学东洋或西洋,却胸怀世界。无论欧洲的古希腊艺术、意大利的文艺复兴艺术、西方现代艺术,或非洲的古埃及艺术,还是美洲的玛雅文化、南美洲的现代壁画,甚或是亚洲印度与东南亚的佛教艺术……他们都倾心关注、研究和借鉴,并成功地融化于中国民族艺术的创造中。”[15]

《故土家园》系列之三47cmx75cm 2020年

根据胡塞尔的现象学理论,我们对世界与传统的认知,需要对先入为主的认知意识、态度或观念进行“悬搁”,获得一种全新的眼光与开放的态度,从而使观察对象重新获得新的展现。“大美术”的艺术价值观,是一所学院艺术教育理念的自我“定位”,而非自我“谋划”。其在中国近代以来的艺术历史演进中,却因其以非遮蔽的眼光与开放的态度,巧妙契合“无用”与“实用”、“旧”与“新”之间的融合之路,在理念上始终抓住艺术的“两端”,即一方面超越艺术学科在语义层面上的价值裹挟,“纯艺术与设计艺术无分别;无用与实用并行不悖。美在形而上,也在形而下;美在形式里,也在功能中。倘若一个设计不美的话,其功能一定有缺陷;一幅画不美的话,那无疑真存在着问题。”[16]从而寻归对美的至高追求;另一方面,强调艺术以“阐旧邦而辅新命”以及“边统边传”的理念,把对传统经典的边界认知,在空间与时间上,从先入为主的经典传统意识话语,延展到人类所有的艺术传统。

《岁月》200cmX160cm 2019年

以中央工艺美术学院为特征的“大美术”艺术群体,有如近代物理学中的“场论”理论一样,是中国艺术在近百年的历史演进过程中,对中国艺术历史进程的自我识见,所形成的一种群体性美学场域认知,是中国艺术实践的“新方法”。“新方法”必定会塑造新的视觉方式,也“创造”了新的艺术家。

然而,“大美术”场域观的艺术家,虽然都有着相同的艺术理念与理想,却并非是一个有着统一组织的画派,在作品实践风格与理论观点上,都具有各自独立的系统性建构与主张。无论是庞薰琹先生的“装饰主义”,吴冠中先生的“形式美”,张仃先生的“毕加索加城隍庙”,袁运甫先生的“大美术观”,韩美林先生的“陕北奶奶接班论”,杜大恺先生的“系统论”,刘巨德先生的“艺术溯源论”,还是陈辉先生的“乡土主义”。都是把中国传统艺术,作为一个整体的系统前提下,超越中国画先在“语义”上的规定性,回溯中国传统绘画的“语源”,把中国画在语义上的价值框规,化整为在语源理解上的艺术“词语”,把水、墨、笔、纸,作为实践中的媒介工具,依据自我的艺术理解、观念与价值诉求,重新进行“自我建构”与“自体再生”。并以此揭示中国艺术的内在精神性,在历史、时代与自我之间,可能的某些内在关联与意义。

这是“大美术”艺术场域价值观,在面对所习见的、约定俗成的价值规约之外,有别于前人、也有别于西方的另外一条“直接的”、“透明的”中国画传承之路。

《静水深流》185cmx96cm 2016年

五

黑格尔的精神现象学,为我们揭示了在人类的视觉活动中,物质对象显在的样态,是以精神感知属性为前提的,而非对象的物质属性。

传统艺术(无论是中国传统绘画,古代埃及壁画、中世纪宗教壁画)的“视觉法则”,在画面二维空间形式中的“合理”性视错觉印象,本质上,是超越几何焦点透视原理,在视觉感知上构建的平面合理空间关系。在西方现代艺术中,康定斯基、蒙德里安、毕加索、马蒂斯等现代派艺术家,就深受这种“视觉法则”的影响,以“大美术”的场域观念,应用于各自的艺术实践中。而“视觉法则”中所蕴含的构成与装饰原理,则成为现代艺术流派在艺术实践与设计教学中的重要研究课题。

1911年到1923年间,康定斯基接连完成了《论艺术的精神》、《关于形式问题》与《点、线到面》三篇现代艺术的理论文章,把抽象艺术与形式构成进行了系统分析与思考,不仅影响了后来包豪斯艺术设计基础构成与装饰艺术运动;同时,也启发了现代艺术逐渐从繁复的自然形态表达,向简洁的抽象结构与空间形式表现的转变;1928年,陈之佛先生提出图案就是构想图,并把图案引入近代中国艺术教育课程;1958年,庞薰琹先生开始撰写《中国历代装饰画研究》,并引用《辞源》对“装饰”的解释:“装,藏也;饰,文采也。”把中国传统装饰图案,全面引入现代美术教育与研究;进入20世纪80年代之后,西方现代艺术与形式构成,逐渐成为国内学院美术与设计教学的重要课程之一。

《老院子的光线》69cmx69cm中国美术馆藏

无论是图案装饰还是平面构成,自古以来,就是一种世界性的视觉语言,例如西方欧几里德的几何学理论,东方刘徽的九章算术,它是对纷繁复杂的自然万物,在视觉形式的感受与体验中,依据人的视觉生理特质与心理需要,进行节奏化、秩序化、单纯化、规律化的视觉处理法则。艺术实践中的三类基本元素:点、线、面的画面形状,就是根据视觉效果、力学原理、应用形象和逻辑思维,在画面的二维平面上进行编排、分析与组合的形象创造与研究。

可以说,图案构成法则中的形态与结构秩序,深藏在人的视觉感知本性之中;它的视觉价值,体现在人类处理各种物象关系的相互作用之中;它的美感导向,体现在整体结构与局部关系中人与自然的同构性之中。

从1988年到2014年,陈辉先生长期负责并担任《装饰图案》、《三大构成》等基础教学任务。这种教学经验与研究积累,为其在水墨创作实践中的装饰与构成意识,在视野和观念上,提供了重要的认知底色。他说:“大学基础课中的平面与空间构成知识,例如点线面的构成、黑白灰的切换、解构与重构等传统艺术中的装饰手法,无论是其对西方现代艺术,还是对中国传统艺术的理解,都有着新的认知。”

《卢沟桥至岁月》145x200cm中国美术馆藏

在“大美术”教学实践中,他深刻地引悟到,画面平面空间中的疏密、节奏、韵律,是在视觉上构成块面空间与黄金分割关系的重要元素。在其创作中的空间与形式编排上,始终围绕造型艺术的这种视觉法则,以整体的几何结构视角,利用点、线、面的基本造型元素,概括和归纳出自然对象形态各异、变化多样的视觉繁复性,在二维画面空间中,向简洁有序的比例结构与空间节奏调配,形成主次、黑白、虚实、强弱、藏露的画面组织与协调关系。

例如在他的《山水》系列作品中,综合了画、洒、泼、浸、扫、染、拓印、贴压等肌理表现手法,形成丰富多样的视觉痕迹与质感。这种多媒材的应用,恰好是现代艺术中综合实验的典型处理手法,例如刘国松的水墨肌理制作,基弗的综合材料设计,大卫·霍克尼的照片拼贴等。都是通过对不同表达材料的组织、构造,在视觉感受上产生粗糙、光滑、软硬等一系列的视觉表现张力。

《太行苍茫》200cmX160cm 2021年

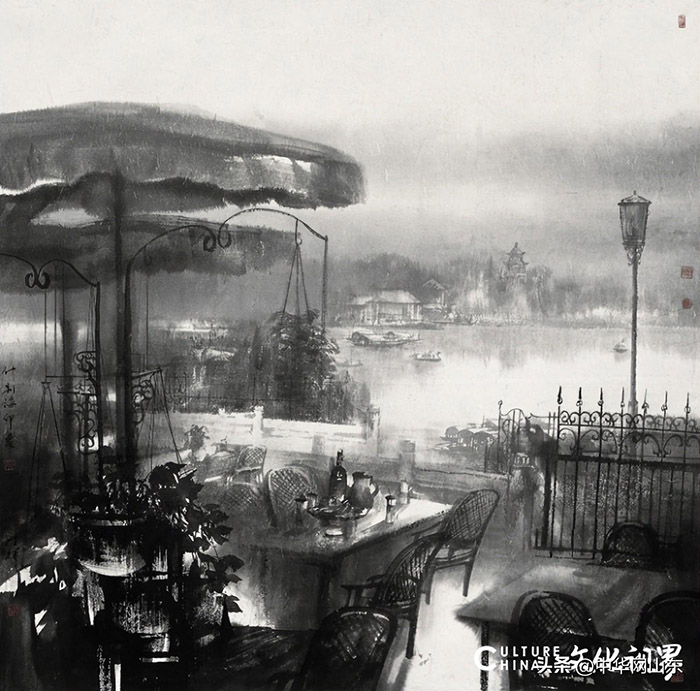

在其最近的《城市系列》作品中,画面中的金属窗栅、建筑形态、桌椅、瓶花等元素,都是按照特定的空间架构,进行基本形的组织与重复,形成同一空间秩序中丰富的视觉关系,而这种构成性的重复手法,在方法上与传统陶瓷绘画、敦煌壁画中的空间推衍手法,具有内在规律的类似性。

与其他“大美术”观的艺术家一样,陈辉先生把艺术与设计中“两极的东西”,协调到了一个恰到好处的平衡点上。一方面,艺术走到装饰与构成的极致,就变成了设计、卡通与图案;另一方面,一旦深陷形象的窠臼,就成为抄描与因袭对象的奴隶。阿恩海姆认为:“如果艺术品过分强调秩序,同时又缺乏具有足够活力的物质去排列,就必然导致一种僵死的结果。”[17]如何把秩序与活力这个两极的矛盾,协调起来、组合起来,是对艺术家在现代视觉法则与应用能力方面的极大考验。诚如陈丹青先生对杜大恺先生的评述一样:“我不晓得你怎么做到这一点,你的东西非常设计、非常装饰、非常卡通,可不知道怎么都变成良性的了。”这种“危险的成功”,不仅是杜大恺先生的个人特点,而恰恰正是包括陈辉先生在内的“大美术”艺术家群体的共同艺术特征。

陈辉先生在长期的这种艺术积淀中,遵循着先生们的“大美术”艺术场域精神,大胆突破艺术与设计二元观念的藩篱,将西方现代艺术、传统图案装饰与空间构成中的各种元素,融入到自己的水墨画实践中,在视觉上逐渐从繁复的自然形态表达,向简洁的抽象结构与空间形式转变。吴冠中先生对他强调:“不要考虑太多的因素,不能什么都往进加,要强调纯粹性!”吴先生的这种指导,使其有效地避免了在笔墨实践与价值理解中的“碎片化叙事”,深刻领悟到“大美术”传统,作用于画面视觉机制的内在规律与重要性。

《兰香何年 》 40cmx50cm 2016年

在陈辉先生的作品中,无论是《皖南系列》《欧洲系列》《北京系列》《山水景观系列》《灾难系列》《写生系列》《城市系列》中的“连续构图”与“空间造境”的意象手法,都不是直接对传统艺术中某些“正确”法则在图示上的挪用,而是从传统石刻、木刻、风俗画等所有能够为其所用的传统图示中吸取营养。例如东汉时期的画像石《朱鲔祠堂画像》,《楼阙、人物、车骑出行画像》、宋代顾宏中的《韩熙载夜宴图》、五代王齐翰的《堪书图》,明代苏世臣的《婴戏图》以及明代陈洪绶的木刻版《西厢记玉台窥简》等等。这些处理画面空间的视觉法则,无不是通过人物、家具与建筑、帷幔等物象元素,构成画面中的基本空间结构,使观者的视觉能够在平面的画面中,进行空间的延展与想象。这些非“主流”的空间视觉法则,成为陈辉先生处理画面空间形式的重要方法:建筑式“顶天立地”的择景构图,横跨整个画面的装饰性直线、块面构成,巨大的空间场域设计,都鲜明地体现出其水墨作品,在空间与形式构造上,对于传统艺术中另一条被人忽视之路的注视。

在“大美术”场域观念中,自古以来,水墨只是一门即崇高而又卑微的“手艺”,它遵循着时代的脉搏不断演变,在特定历史阶段中的某些“正确”法则,以及对观者的某些既定承诺,常常会演变为时代推演中某些法典性的标准,逐渐形成许多概念不清、边界模糊的艺术观念,视若圭臬,从而遮蔽或忽视其他艺术样态的存在价值。当一个人的经验感受和实践行为,不以鲜活的时代生活感受为依据,而是以概念优先时,就会不知不觉堕入由这些概念虚构的意义“陷阱”。从而深陷艺术语义层面的技术性解析,缺失艺术在文化行为中整体而终极的格局和视野,以及面向未知的艺术价值研判。所以,“大美术”艺术观念,倡导艺术家应该同时关注“主流”传统法则标准与经验维度之外,那些被遮蔽和忽视,却具有创造性的艺术家和艺术作品,从而突破既定观念固化的藩篱,重新与传统内在的精神连接,形成继往开来的艺术新风貌。这些特征,不仅是陈辉先生水墨探究的精神底色,也是“大美术”艺术场域观内在价值特的具体体现。他的水墨作品,既具有传统风韵与乡土文化内涵,又具有现代视觉意识与观念趋向性。即是来源于当代视觉机制的观看语境,也是传统艺术数千年传承积淀的结果。可以说,是“大美术”场域观,塑造了其水墨作品独特的个人化风格特征。这种艺术特征,具备与视窗时代的视觉机制同体验、同感受、同思考的美学特性,观者与作品之间彼此的排异性较弱,而受这个时代的广泛欢迎。

《东交民巷之老教堂》200X160cm 2019年

如果我们不从这种更加广阔的背景中,研究画家的艺术与生命成长经验,就无法理解陈辉先生在其水墨实践中,对空间、形式、图案、构成、媒介、以及观念的敏感与自我洞见。这种认知,是其超越元明以来经典传统的认知局限,而上升到“大美术”场域观认知层面上的结果。从传统艺术的“语源”,而不仅是“语义”上的认知与理解,使其在艺术实践中,获得更加广阔的传统识见与观念自由。

《口福》34cmx46cm 2018年

假如我们承认这种艺术多元倾向性的创造价值,那么,不管是代表传统的经典话语,还是代表“先进”的潮流话语,亦或是填补某一空白的新异形式与观念。其艺术创造的核心价值,都应该是体现在以贴近人性需求为核心价值的方向发展,这也许才应是中国艺术在语源层面上的恒定价值取向。而且,只有围绕这一核心价值取向,无论是什么路径、渠道、观念、形式,它在精神意义上,必定会饱含纵向的传承性和更新性;同时也会体现横向的适应性与包容性。

如果我们将这些要素,归纳为中国水墨艺术在另外一条路径上的基本精神展现,并将其置于时代的背景中,有关水墨艺术探索的多元化特征加以比较。那么,就能把其解释为在西方现代艺术“终结”之后,接续后期现代艺术浪潮中的全球化与多元化趋向中,“大美术”场域观念,在中国社会与文化转型中,有关中国艺术主体价值的重塑,水墨艺术具有宽广的艺术价值与人文意义。

《镜子田》69cmx69cm 2016年

结语

尤瓦尔·赫拉利在《未来简史》一书中说:“研究历史,就是为了挣脱过去的桎梏,让我们能看向不同的方向,并开始注意到前人无法想象或过去不希望我们想象到的可能性。研究历史并不能告诉我们应该如何选择,但至少能给我们提供更多的选项。”[18]

对于艺术家而言,在其艺术实践中,如何认清自己的时代和时代中的自己。将是指引其自我实践与创造的前提,以及其艺术价值的基点。

当代世界,中国作为大国崛起与文艺复兴,不应该是“我者”与“他者”之间,有关艺术语义正确与否辨析中“我者”的崛起与复兴,而应该是建立在新时代共同视窗基础上,文化、媒介与区域差异,不等于生物差异的人性共识与信念上,涉及水墨意义的思考与探索,才能够为我们在水墨艺术的实践中,提供针对过去与未来在观念构建中,面向未来的水墨艺术生命力与吸引力。

通过陈辉先生的水墨世界,我们发现,中国水墨艺术,本质上是一个极其复杂的精神体,在至真至诚的艺术实践探索中,你站在什么样的视角,就会挖掘出什么样的水墨精神。(何先球,清华大学吴冠中艺术研究中心研究员、美术学博士、副教授)

《六甲镇的早晨》200cmX160cm 2017年

参考文献:

[1]王次澄,唐代乡愁诗的时空与意象[J],古典文学知识,1994年,第3页

[2][德]海德格尔,《存在与时间》[J],广西师范大学出版社,2007年,第146页

[3]罗伯特·弗罗斯特,《罗伯特·弗罗斯特诗选》[M],江苏凤凰文艺出版社,2019年,46页

[4]宋,苏轼,《苏轼全集》[M],上海古籍出版社,2000年,1692页

[5]俞剑华,《中国古代画论类编》(下)人民美术出版社,1998年,第853页

[6]清,方士庶,《天傭庵笔记》

[7]魏,王弼,《老子道德经注》[M],楼宇烈校释,中华书局,2011年,29页

[8]张晓凌,《流光徘徊——读陈辉水墨近作》,《美术》2010年,第06期

[9][法]鲍德里亚与罗兰·巴特着,吴琼/杜予译《形象的修辞》,中国人民大学出版社,2005年,第2页

[10][奥]维特根斯坦,哲学研究[M],李步楼译,北京商务印书馆,2008,第218页

[11][美]马克·波斯特,《第二媒介时代》[M],范静哗译,南京大学出版社,2005年,16页

[12]鲁迅,《坟》[M],凤凰出版传媒集团,2013年,214页

[13]黄宾虹,《黄宾虹文集》[M],上海书画出版社,1999年,227页

[14]刘再复,《论文学的主体性》(续),《文学评论》,1986年,第1期

[15]《寻美札记》,刘巨德

[16]《寻美札记》,刘巨德

[17]白倩倩,装饰艺术的形式与应用[J],青春岁月,2015,14,88

[18][以]尤瓦尔·赫拉利,《未来简史》,林俊宏译,中信出版社,2017年,第101页(来源:艺品汇)

画家简介

陈辉,清华大学美术学院教授,博士生导师,教育部人文社会科学基金评审专家,国家艺术基金评审专家,中国博士后基金评审专家委员会专家;清华大学教学顾问,清华大学名誉学衔校级评审专家,美术学院学术委员会副主任,吴冠中艺术研究中心副主任,张仃艺术研究中心研究员;中国美术家协会理事,中国画学会理事,北京市高等艺术教育协会理事,全国教育书画协会高等美术教育书画学会理事,中国美术家协会中国画艺委会委员,北京市美术家协会中国画艺委会副主任,第11届至13届全国美展评委。