编辑:北京小小发布日期:2015-08-05来源:北京小小艺术网

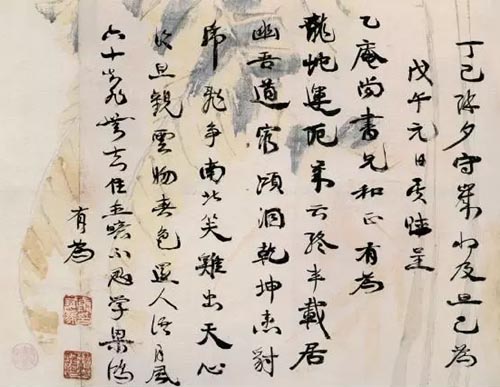

[清]康有为 行书丁巳除夕守岁诗

清代中晚期出现的碑学思潮使书法的方向发生了转变,其中为之开先声者正是乾嘉时期的著名学者阮元。阮元论书有北碑南帖、南北书派之说,他对南北朝时期书法流派的划分以及北碑南帖的论断在书学领域产生了广泛的影响,而他的历史观察之外,更重要的目的在于对早已断了脉络的北派古法的重寻与关注,同时,阮元对南朝书风进行了毫不客气的批评。为了宣扬其尚碑的理念,阮元还很牵强地将唐代颜真卿、王行满、韩择木、徐浩、柳公权等书家以及元明时代之赵孟頫、董其昌等都纳入了碑学的体系之中以张其军,从而为其重碑的观念寻找到坚实的依据。

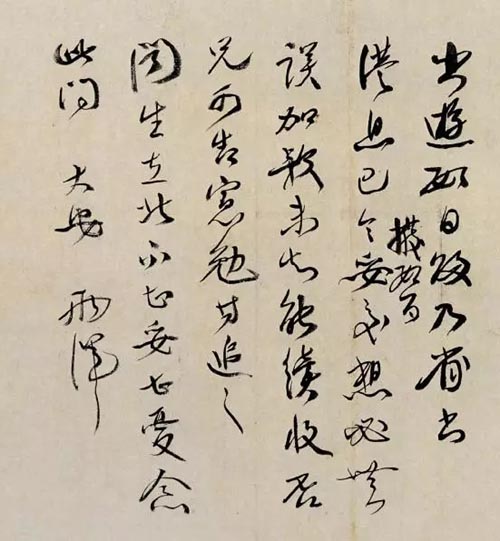

[清]康有为 致某君书札

继阮元之后,为之呐喊相助者则是其弟子何绍基。何绍基继承了阮元重碑轻帖的论调,但其关注的焦点仍然是北派与南派的问题。其主要论点依然力挺北派,而对于南派多有微词。何绍基在《题智师千文》中云:“右军书派,自大令已失真传。南朝宗法右军者,简牍狎书耳。至于楷法精详,笔笔正锋,亭亭孤秀,于山阴棐几,直造单微,惟有智师而已。永兴书出智师,而侧笔取妍,遂开宋、元以后习气,实书道一大关键,深可慨叹。”

阮、何之外,泾县包世臣也是晚晴碑学之推波助澜者。包世臣尝师从邓石如,取法篆隶、北碑。他的《艺舟双楫》鼓吹碑学,并将北朝碑版与唐人碑版分别对待,他指出:“北碑字有定法,而出之自在,故多变态;唐人书无定势,而出之矜持,故形板刻。”言辞之间,褒贬立见。

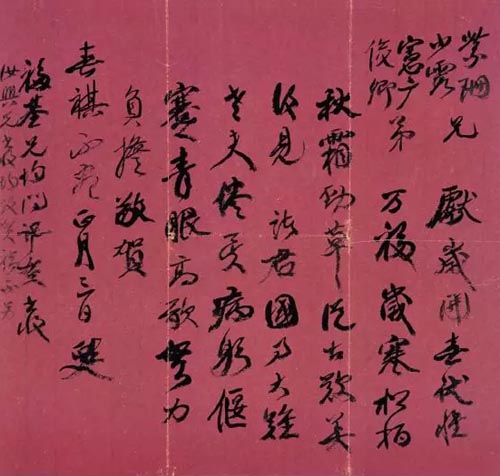

[清]康有为 致紫珊、少霞、宪庵、俊卿书札

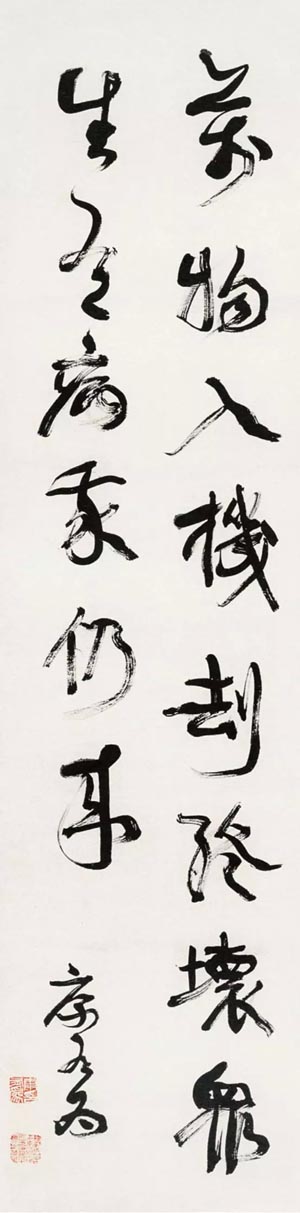

阮元、包世臣、何绍基对于北派书法的呼吁以及邓石如、伊秉绶、张裕钊、赵之谦等人的书法实践都为康有为书学的系统化总结提供了基础。但康有为的碑学与阮元、包世臣、何绍基等人的碑学有着明显的区别。他们都是对传统书学的颠覆,但康氏之论远比阮、何等人彻底得多。康有为的先驱们在倡导与学习汉魏、北朝碑版之时尚未提出“碑学”与“帖学”的概念,到了康有为时代,这两个概念终于呼之欲出了。“碑学”与“帖学”的概念正是康有为在《广艺舟双楫》中明确提出的。康氏在《广艺舟双楫》中建立了比较系统的书学体系,其中对汉篆、北碑的提倡,使康氏被誉为晚晴碑学的集大成者。

[清]康有为 行书立轴

自从康有为明确提出碑学、帖学两个概念以来,在对晚清的书学研究中便被学者们普遍采用。碑学在清代无疑是一种新学。它的兴起主要有两个方面的原因,其一是在清代中晚期帖学出现了流弊,给碑学的发展带来了可乘之机。“帖学之兴,乘碑学之坏”,这种对书法取法的审美观念的转变实际上正是“反者道之动”的哲学原则的体现。当帖学在清代已经出现危机的状况下,碑学之兴就是情理之中的事了。其二,金石学的兴起也为碑学理论的提出提供了文字资料上的依据,这些文字资料不仅对学术研究提供了宝贵材料,同时也成为书法取法的新对象。

【详见《中国书画》杂志2015年第3期】