编辑:北京小小发布日期:2016-07-21来源:北京小小艺术网

程晔,1977年出生于北京。受家庭影响自幼就热爱绘画,先拜著名工笔画家夏永学先生学习花鸟画。后随家父著名山水画家程振国先生研习山水画。中国美术家协会会员、中国画艺术创作院山水班导师、北京西山国画院程振国导师高研班助教、程振国·张复兴工作室画家。

2011年,协助家父为军事科学院创作270x700cm巨幅画卷《锦绣山河》。2012年,协助家父为北京市政府创作330x950cm巨幅作品《云横雄蜂》。2012年,协助张复兴老师为北京市政府创作600x700cm巨幅作品《林莽春暄》。2012年,协助家父为公安部创作270x630cm巨幅作品《长城永固图》。2012年,受邀参加文化部中外交流中心中国山水画创作院“山水家园——第三回中国山水画名家作品邀请展”。2013年,作品《苍莽鸣泉伴书声》入选中国画学会第一届学术展。2013年受邀为国务院办公厅作画,作品被收藏悬挂于中南海。2013年受邀为中央办公厅作画,作品被收藏。2013年,作品《或餐烟霞》入选“明德•和融”全国中国画作品展。2014年,与徐卫国合作《高原新绿》获得“全国第四届中国画线描艺术展”优秀奖。2014年,协助家父为中国驻澳大利亚使馆创作200x500cm巨幅作品《黄山积云图》。2014年,协助家父为中国APEC峰会会议中心创作210x680cm巨幅作品《黄山烟云图》。2014年,作品《疏泉挂壁》获得第四届“明德•和融”全国中国画作品展优秀奖。2014年,作品《云拥苍岭》入选第八届民族百花奖全国中国画作品展。2014年,作品《晨起望幽篁》受邀参加中国画艺术创作院首届中国画名家作品邀请展。2014年,作品《晴江放舟》获得“吉祥草原·丹青鹿城”全国中国画作品展优秀奖。2015年,作品《皖南新貌》获得“铁的新四军”红色记忆经典美术作品展优秀奖。2015年,作品《云拥苍岭》获得2015“泰山之尊”全国中国画、油画作品展优秀奖。2015年,与夏佩珊合作为国家安全部会议厅创作430x900cm巨幅山水画《涧壑雷鸣图》。

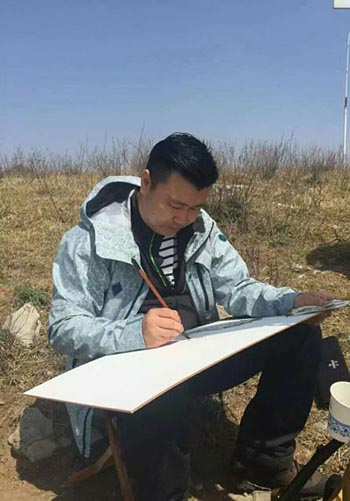

《云生山杪》 68x136cm 2016年

我所认识的程晔

■ 彭利铭

认识程晔还是他幼时,应当是受家庭氛围的影响,耳濡目染自然而然步入了中国画这条道路上来。其令尊是我国当代著名的山水画大家程振国先生,先后为国家重要部门及驻外使馆绘制出许多巨幅大作,备受关注并得到社会普遍公认。程晔也曾多次协助其父工作,从中深刻领会到大画创作的许多经验及切身体会。他读书时学习的时环境艺术专业,毕业后曾参与设计了许多大型项目工作。他最早从师著名工笔花鸟画家夏永学先生,后又转艺家学山水画,现于程振国、张复兴工作室从事专业创作。受其父的熏陶程晔从未放弃过对中华传统文化的追求,学习面逐渐扩大,无论是书法、金石、诗文、美学等领域均有所涉猎,对传统山水画作过清晰的分析排比,从中攫取了许多为自身发展有益的元素,创作实践的过程中总结出适合自己表达的内容及体裁。无论是用笔用墨方面还是对前人图式的研究皆可深入浅出逐步丰满着自己创作的经验,他能够通过心智关照大自然中形象于笔墨的对应关系,并用传统的美学思想标准加以表达体现在自己的作品当中。古人用“外师造化,中得心源。”概括了由外及内、由表入内这一思想过程。任何艺术形式背后必然要有文化背景的支撑,而且随着时代的发展还需要出新,新的概念还是有她的广义性,其宗旨必须是在符合当代审美取向为基础而建立起来的大美术环境下的自我。

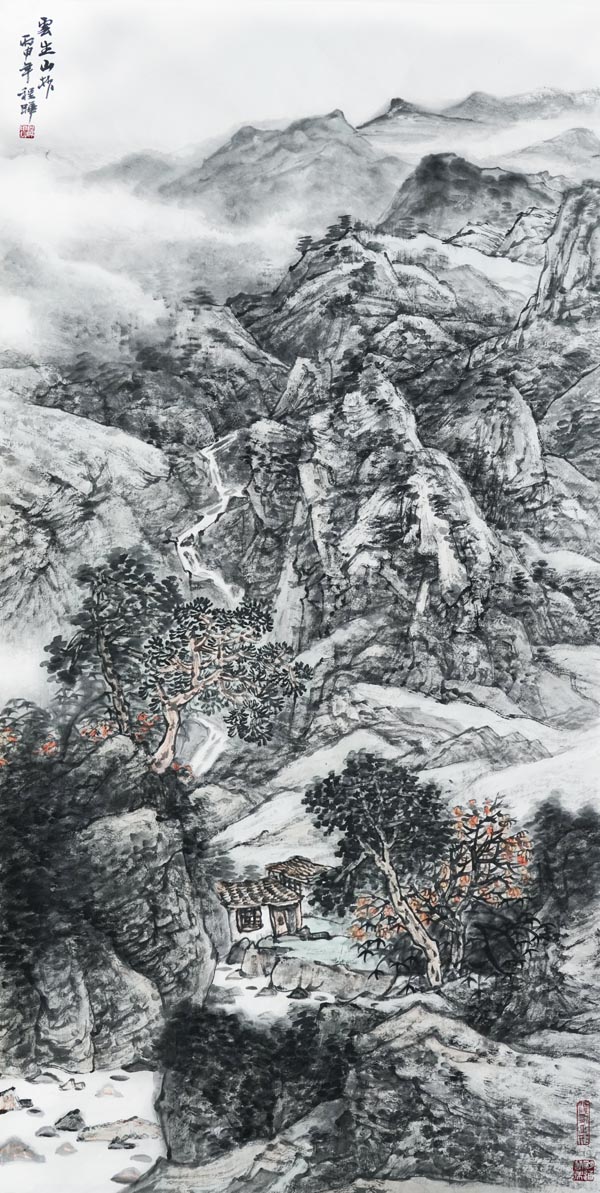

《伴窗泉声》 68x136cm 2016年

近些年来程晔在这一大的环境中生活,只有通过自身孜孜以求地努力逐步溶入其中,在其中才能彰显自身地价值。他所创作地多幅作品不断地入选全国性展览。其作品多取材燕山,北京的燕山以石灰岩间花岗岩为山体植被下丰上裸、群峰连岭、气势跌岩,多有溪流于山下漱石涌流,是山水画极佳的表现体裁,燕山不知曾滋养了多少画家,同样程晔亦从中得到启示而用画笔诠释其内在的一种精神,艺术的追求是伴随画家终身的任务及责任,不断地注入情感的探索还须发挥自身的睿智来丰富创作内容,这才是体现真实意义的价值。

彭利铭

2014.06.18 (中国书协理事、中国美协理事、中国文艺家协会理事、北京文联副主席、北京书协副主席)

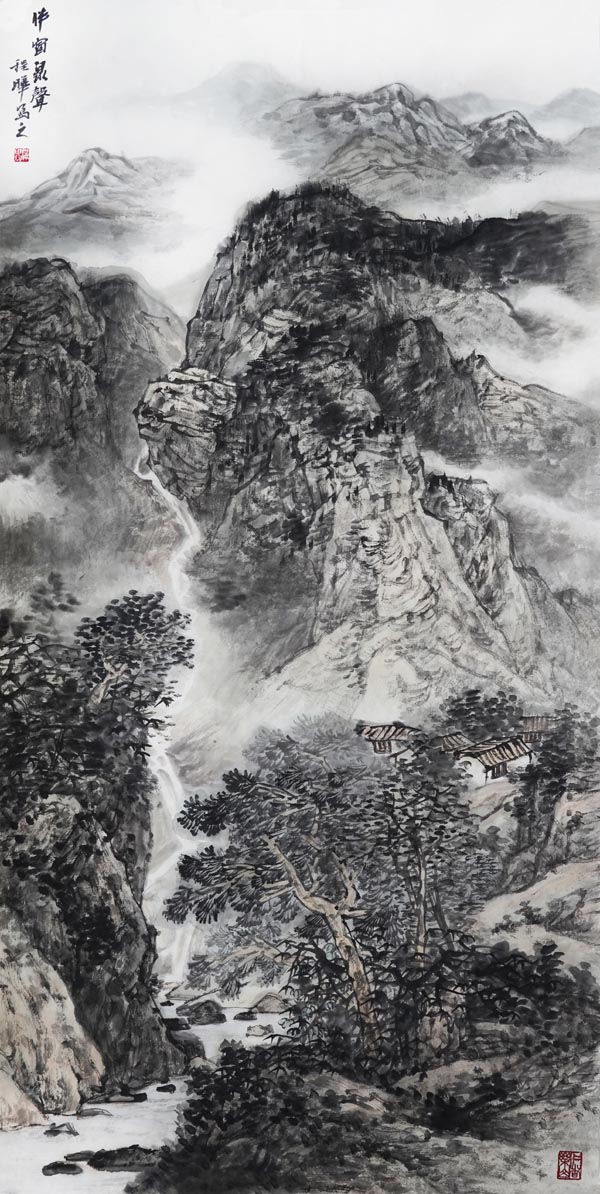

《疏泉挂壁空旷烟明》 68x136cm 2016年

概述建国以来中国山水画的创新

(节选)

■ 程晔

中国山水画艺术具有悠久的发展史,历代均取得了辉煌的成就而自成体系。中国画的传统历来是依托延续发展的模式在运行,研究中国画的延续发展状态,首先要步入美术史的运行轨迹便可厘清其内質,梳理出历代绘画艺术的发展状态及运行规律,可以遴选出优秀的元素,从中解析出不同时代的崇尚及思维方式。在此也不可回避传统与当代理念的碰撞,因而应当界定出古今最佳的融汇点,确立符合现代发展的法则、规律与当代大的环境相互共融。造型艺术所诠释的审美标准不可偏离本民族以及本时代的发展主线,如何界定其标准的确立,应是艺术家们在不断地探索与追求中而建立起来的信念,诸多因素的终结应当融归于符合当代审美理念的大环境中去。首先要强调的便是中国画独特的笔墨表现形式从来就没有失去其存在的价值。现代审美意识的多元化,进而给画家又提出了更高的要求。站在这一高度重新审视如何探索新笔墨观的确立,于纯自然物象中寻找出符合东方理念的“状物造型”的最佳方式,这便是继承、创造再认识的过程,以此确立符合当代创新审美理念的绘画样式。

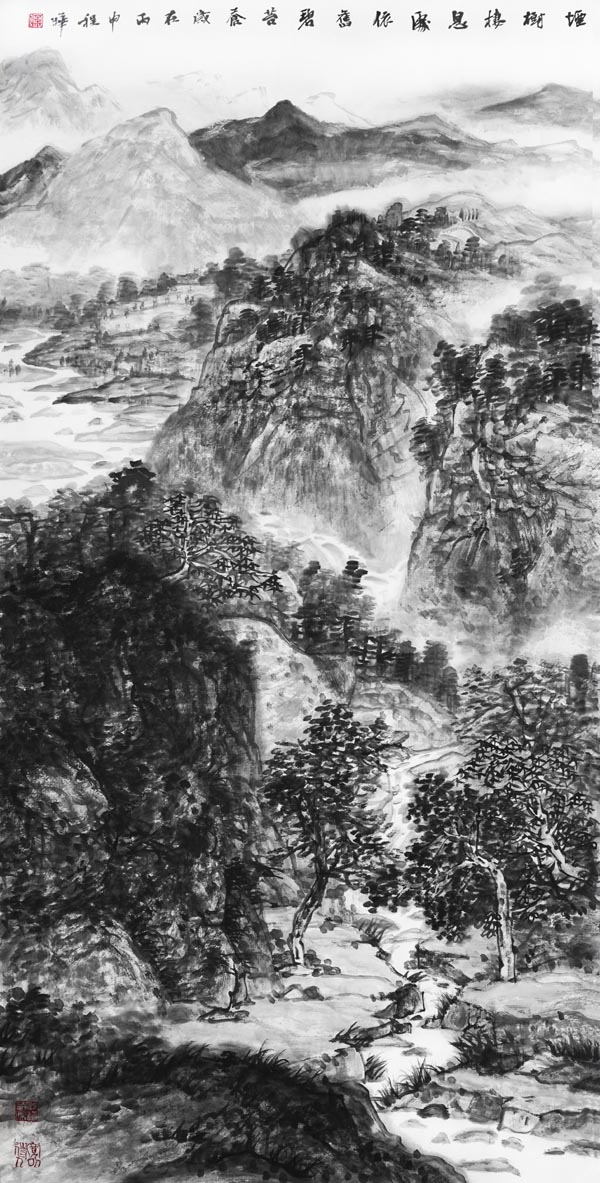

《烟树栖息处》 68x136cm 2016年

远望江南未雪梅花白,近观燕山雪花大如席,片片吹落轩辕台。北方大自然中的山与水在荆浩、关仝、李成、范宽等画家的笔下表现的雄伟峻厚、风骨峭拔的突兀巨壑,用独特的手法描绘出北方山水浑厚的特質。近代也出现许多以北方山水为题材的画家,运用扎实的传统笔墨创作出新生代的大好河山。二十世纪初出生在北京东郊的梁树年自幼喜爱书画,少年便随师祁井西常去西山写生。在学习期间又广泛地研习古人画作,“师古人”的历程使他打下了坚实的传统基础。后又拜张大千门下,在绘画道路上得以更高的造诣。七十年代梁树年首次登上黄山,圆了多年的黄山梦,七八十年代遍游祖国名山大川,临三峡,上太行,下浦江,得大自然之情趣,佳作迭出,画风也为之大变。他的山水画,融会于传统,寓北宗之雄强,显南宗之秀润,形成了浑朴苍健的画风。他的观察方式、创作方法不同于当时流行的“写生——创作”的模式。而更多地继承了传统山水画“饱游饫看”式的观察方法,与历代画家“应物象形”、“澄怀味象”、“外师造化,中得心源”等理论一脉相承。在注重物性,物态的同时,更重视物之情、灵性、精神,通过内心体验,达于情景交融,物神相通的境界。这种写生观与模仿自然为美学基础追求逼真的西式写生观大相径庭。“写生要写魂,得魂胜得真。物我相沆瀣,下笔自有神”。还提出:“师造化,不是照抄自然。中国画借助自然,画出自己的理想。”“写生就是写意,‘意’就是自己的意思,奇想,感受”。“魂”和“意”相融相通,经过饫游——迁想,臆想,终有妙得,升华为意境的观察方法对后人产生很大影响。

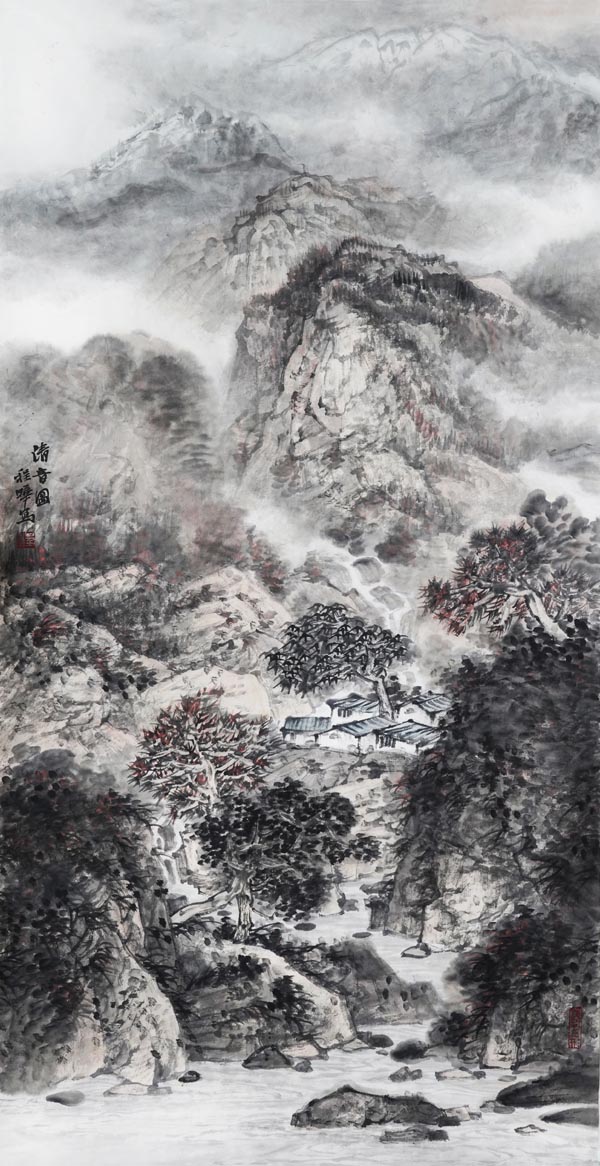

《清音图》 68x136cm 2016年

梁树年重视山水画的意境。他说山水画的意境很重要,意境是画的灵魂。评王维“画中有诗,诗中有画”,画中诗境也就是意境。意境在于巧妙的构思,独具匠心的艺术处理。“有情有景构思难,用笔用墨心良苦。骨法钩山铁铸成,空蒙笔墨云吞吐”。这首诗凝聚了画家大半生的创作智慧,流露出构思作画的艰辛和甘苦。他七十年代以后的山水画以真山真水为参照,立意新颖构思奇绝,多取高远、深远章法,视角大、空间阔,常常运用黑白、虚实、远近、高低对比手法,营造出一种博大雄浑的气势,给人强烈的视觉冲击。笔墨老道天成,勾、皴、点、染,干、湿、浓、淡、焦并用,大色块、小笔触并施,常常给人既痛快淋漓又耐人回味的艺术感受。他晚年曾说到:“余学绘画已度过六十多个寒暑。困感时生……在四十岁以前,潜心于传统。虽学未成而积习己固。对于所谓‘师古人莫如师造化’的至理自暇觉悟之晚。虽亟欲改弦,奈蜗甲难脱,深感先入为主之甚”。在后期作品中不难看出明显带有马远、夏圭、王蒙、董其昌、石涛诸家痕迹,构图雄奇笔墨严谨,凸显出过人的功力及修养。

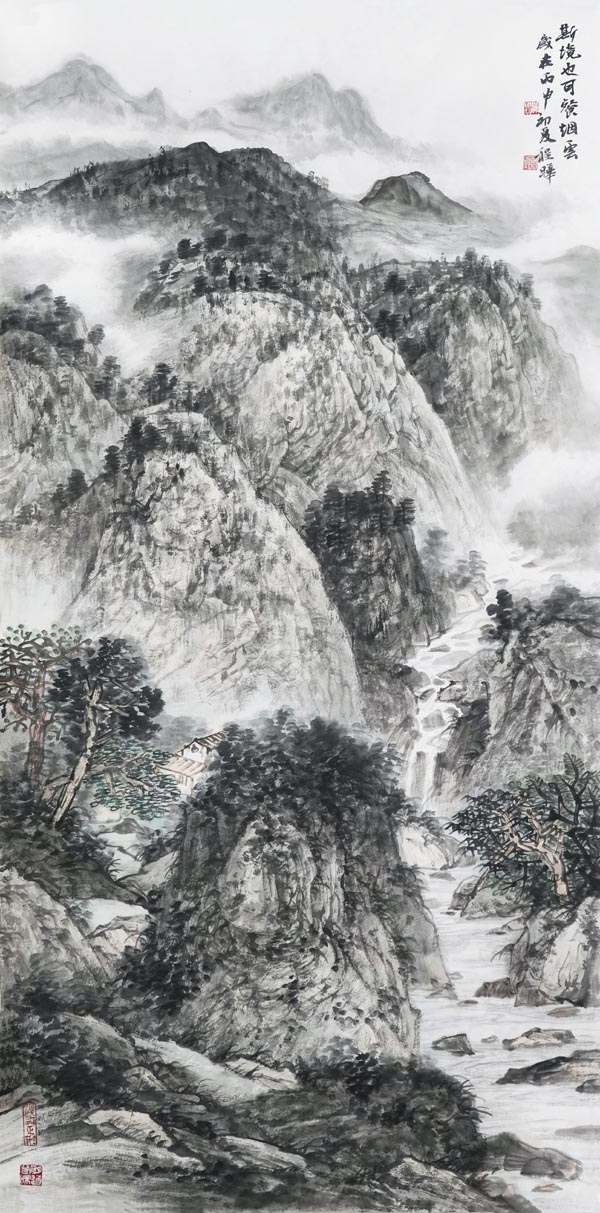

《斯境也可餐烟云》 68x136cm 2016年

历代画家通过面向大自然——“外师造化” 这一模式,从中观察、感受、写生来完善“物色之动,心亦摇焉,情以物迁,辞以情发”(刘勰:文心雕龙)的过程。进而“中得心源”并潜心关怀大自然的万物形态,再经过选择、提炼、取舍、概括、使之形成条理化、典型化、人格化并符合中国画审美规范的画中形象。画中形象必须遵循其法理,在这一过程中技法规范的伴随是不可或缺的,中国传统用笔用墨方法但当着这一过程,即“状物造型”的完成。这一思维过程形成了审美体验,至使审美体验中演化出了艺术形象而最终形成绘画图式。画家以笔墨形式所塑造出的画中可视形象须充满情感以及理趣,不同的时代所形成创新概念的程式化均有各异的诠释。任何新程式的形成,都是在今后更长时间里周而复始地再提炼再升华过程中而趋于成熟,其中包含的理法、规范、规律始终伴随而发展。然而,程式化不等同于公式化,公式化是所形成的不变规律,而程式化是在漫长的时空里循序渐进地不断更新而超越客观现实的过程,虽然画家赋予了过多的主观色彩,但任何时代永远不可偏离时代文化发展的主流。

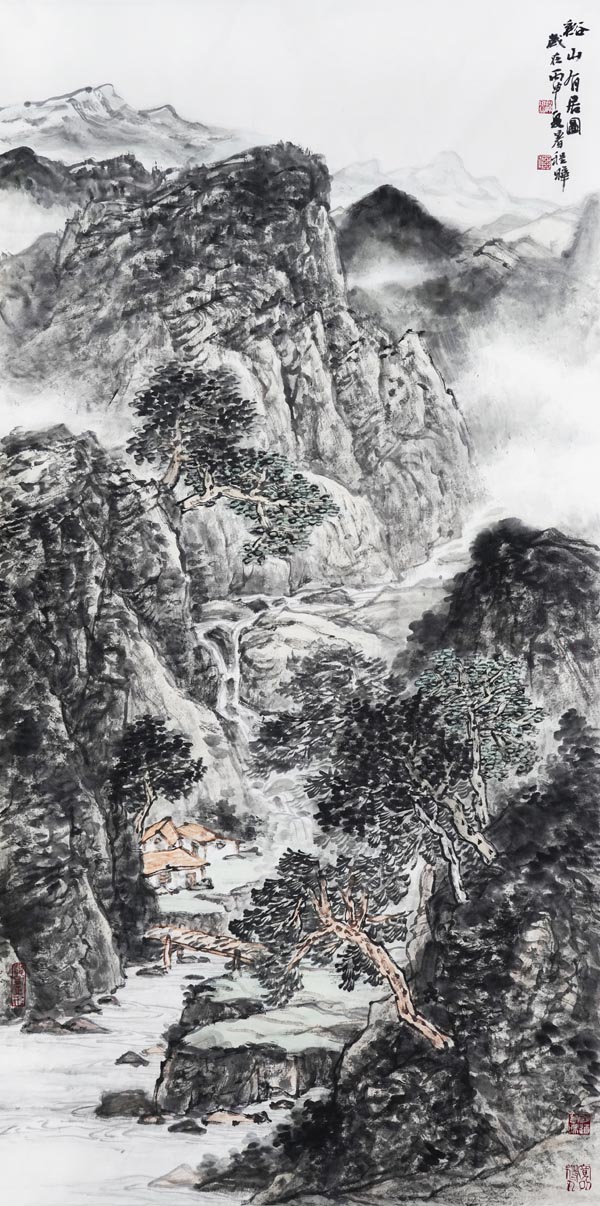

《溪山有居图》 68x136cm 2016年

绘画作为一种视觉艺术,是通过一定的线构、形象,色彩构成异常精确而又具个性化的图式,以传达审美体验供观赏者感受艺术的魅力。无论是西方绘画艺术,还是中国的东方艺术,其中都体现各自的独特价值。随着时代的发展,我国画家出国学习的机会越来越多,国外的一些美学思想也慢慢融入中国传统绘画中。在绘画艺术上坚持以革新为主张的“岭南画派”,更是在画面中追求时代感和生活气息。较为代表的人物如关山月、黎雄才等。关山月是深受高剑父赏识的人才。关山月也曾在语录中提出:“高师在艺术的方向、道路问题上,强调理论与实践的一致。他强调师古不泥古,对传统艺术要进得去更要出得来。他提倡临摹,更提倡写生,强调师造化。他要求面向生活、反映生活,体现时代精神。虽然客观生活是创作的依据、是创作的源泉,但对生活的反映不是纯客观的再现,不是自然主义的描写,更不是毫无现实生活依据的主观主义和卖弄笔墨的形式主义的游戏。他也强调学习西洋,提倡从中吸取营养而成为自己的血液,却不是不经消化的硬搬或代替”。关山月在对西洋画体系的吸收问题上始终保持了理智而谨慎的态度,这当然并不意味着思想保守,这只是从中国画固有的形式特征来思考问题。在关山月的作品中可以看出苦心研修传统与创新的漫长历程,并且还展现出浓郁的生活气息。六十年代初,他与傅抱石的四千里东北写生之行,对于关山月晚年的艺术道路有着重要影响。“国画要变,但无论怎么变仍然是国画。由于我一贯主张国画创作要知变善变,不断革新,自以为‘更新哪问无常法,化古方期不定型’,‘守旧遏天地造化,寻新起古今波澜’,因而还以为‘说法宜开后人手脚,寻新不负古道心肠’——即强调新老国画家都要发扬中国绘画艺术不断创新的优良传统,故此,有人把我看作‘革新者’。但是,也由于我坚持国画姓‘国’,无论怎么变革仍然是国画,所以也有把我目为‘老保守’的人。我也的确认为,我们祖国有几千年的文化艺术优秀传统,作为炎黄子孙,国画家确实没有理由叛宗忘祖,把祖国优秀的艺术传统抛弃净尽,把‘洋为中用’弄成‘中为洋化’……”。这是关山月对国画的一些观点,值得后人细细品味。在二十世纪中国画的创新与发展中,关山月以半个多世纪孜孜不倦的探索以及突出的艺术成就,成为革新时代不可或缺的人物。

艺术贵在创新,如若一味地只注重创新,从而忽略传统文化的重要性,是不会取得任何成绩的,创新必须在继承传统理法基础之上进行。一个民族文化的诞生和发展轨迹,必须具有前后相承的延续性。山水画是在中国文化文艺思想基础之上滋生出的艺术形式,并依附于历史的民族的一以贯之的特性,反映的便是其独特性。也正是因为中国文化的独特性,至使山水画更加底蕴深厚,理应将中国画置于更为广泛的文化背景和文化进程中加以思考,这就要求山水画家必须在传承中不可偏离现时背景下所形成的审美时尚而加以深入探讨,如何在当今多元化格局中创造、拓展、延伸以及更新其内涵,是中国画领域画家共关注的不可回避的重要课题。 (程晔写于揽云堂)